Estate 2020. Lido di Ranco. Esterno giorno, 30 gradi circa, sole splendido e un cielo “sempre più blu” che avrebbe destato l’ammirazione anche del compianto Rino Gaetano. Sulla spiaggia di Caravalle c’è agitazione. Una strana agitazione. Lo capisci subito che non è l’agitazione festosa e leggera che caratterizza la gente desiderosa di godersi un momento di vacanza. E se non lo capisci ci sono i lampeggianti blu delle ambulanze e dell’auto medica che ti segnalano il significato, preoccupante, di quell’agitazione. E se ancora non lo capisci, sopra la tua testa ci sono le pale dell’elicottero del 118 che ti segnalano che, poco più sotto, c’è qualcosa che non va.

Quel “qualcosa” è il cuore di Maurizio Gualco, classe 1956, ex-giocatore professionista in serie A. Gualco suda a profusione, di un sudore innaturale, ha fame d’aria, sente che i suoi polmoni faticano ad aprirsi e, di più, sente che il suo cuore sta saltando per aria. Segni classici di un infarto in arrivo. Infarto massivo, potenzialmente e clinicamente devastante. Maurizio però, con una notevole dose di sangue freddo realizza che il suo personale confine tra la vita e la morte sta diventando sottilissimo, e trova la lucidità per telefonare all’unica persona che in quel momento gli può dare una mano: il dottor Giorgio Lepori che è sì il suo ex-compagno di pallacanestro, ma in quel momento è soprattutto il suo, eccellente, cardiologo di riferimento. Giorgio, che lavora all’ospedale di Como, si rende conto che la situazione è grave e il tempo, anzi, il fattore tempo, assolutamente determinante per la cura tempestiva di queste patologie, è quasi agli sgoccioli. Allora indirizza l’elicottero verso l’ospedale di Varese e in costante contatto telefonico con i, peraltro ottimi, colleghi varesini si assicura che tutto sia pronto. Quando Mau arriva all’eliporto varesino è trasportato in tempo zero in sala operatoria per un intervento d’urgenza sulle arterie coronariche malandate di Gualco. Tre ore dopo infarto, spavento, paura e timori di vedere scorrere i “titoli di coda” sulla vicenda umana di Maurizio, rappresentano solo un cattivo e allucinante ricordo.

E un mese dopo, al termine di un durissimo mese di riabilitazione vissuto in totale isolamento causa-covid 19, Maurizio può riabbracciare la sua splendida famiglia – Patrizia, la moglie e i figli Marco, Matteo e Michele – e tornare a vivere.

“Può sembrare strano ma – racconta in tono ancora emozionato Maurizio -, se oggi sono qui a ricordare quel pomeriggio terribile, anzichè essere cenere sparsa al vento, devo dire grazie al mio passato di atleta ad alto livello e ad un cuore sempre allenato e reso bradicardico dagli innumerevoli sforzi. Quel pomeriggio infatti il mio muscolo cardiaco registrava 30 battiti al minuto. Mica tanti di meno rispetto a quelli, 44-46 circa, del mio status di normalità. Probabilmente una persona qualunque con 30 battiti al minuto sarebbe morto, io invece non ho mai nemmeno perso conoscenza, un aspetto forse determinante per aiutare il lavoro di tutti i medici e infermieri, che vorrei pubblicamente ringraziare per le cure meravigliose che mi hanno offerto. Poi, in particolare, mando un affettuoso, virtuale abbraccio a Giorgione Lepori il quale, in questa occasione, mi ha servito un assist ben più importante rispetto a quelli che mi offriva quando giocavamo insieme nei favolosi Cadetti Ignis del 1956”.

Adesso, chiusa questa parentesi, possiamo rimettere la tua vita da cestista al centro del discorso. Quando inizia il tuo rapporto con la pallacanestro?

“Come puoi ben immaginare, grazie mio padre Giancarlo che è stato non solo il primo general manager professionista della pallacanestro italiana ed anche colui che, di fatto, ha “inventato” un mestiere, sono stato allevato a “latte e Voit” (la marca di palloni in voga a quei tempi, ndr) e in casa il basket era argomento quotidiano. Il primo ricordo cestistico è legato ad un canestro con tanto di tabellone posto ad altezza regolare nel cortile dove abitavamo allora, in via Zanale, alle spalle della caserma dei pompieri in zona viale Aguggiari. Un canestro che allora in città rappresentava una rarità assoluta poichè, per dire, alcuni oratori ne erano sprovvisti. Quel canestro ha rappresentato la mia personalissima “Via Gluck” e là “dove c’era l’erba e solo campi”, rimbombava per ore e ore il suono del pallone da pallacanestro che rimbalzava”.

La pallacanestro “seria” quando arriva?

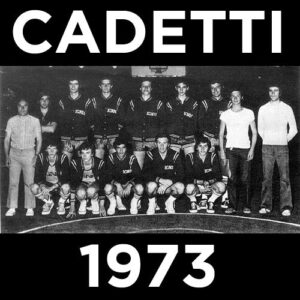

“A 9 anni grazie ad una leva organizzata alle scuole “Pascoli” in viale Ippodromo. A quel raduno si presenta una “folla” incredibile di bambini, saremo stati oltre 300, e coach Nico Messina, con grandissima pazienza e intelligenza allestisce un percorso di selezione articolato su tre prove: correre e saltare; recuperare la palla dopo un passaggio e infine provare un terzo tempo. A questa prima scrematura ne seguiranno altre quattro finchè, al termine, ci si trova con il nucleo base di quella che sarà la prima formazione della Pallacanestro Varese a cucire sulle canottiere gialloblu il primo scudetto giovanile della sua storia. In quella squadra ci sono già 3 “Original 56ers”: Fabio Collitorti, Emilio Crugnola e il sottoscritto.

Primo allenatore del nostro gruppo è Guido Fogliopara che rimane con noi solo per l’anno di minibasket, giusto il tempo di insegnarci i primi fondamentali. In successione avremo invece gli allenatori davvero importanti per la nostra formazione tecnica e mentale: Brunetto Brumana, Carlo Colombo e Franchino Passera. Ma oltre a questo poker di tecnici validissimi, noi possiamo contare sull’esempio visivo dei vari Ganna, Gergati Rodà, Angiolini, ragazzi di qualche anno più grandi di noi che, in religioso silenzio, ammiriamo nel corso delle loro memorabili e interminabili sfide al campetto dell’oratorio della Motta. Quando il “Cumenda”, alias il custode apriva il cancello per noi era come se si spalancassero le porte del Paradiso”.

Quando inizi a “vederti” come giocatore plausibile.

“Abbastanza tardi in realtà perché fino a 13 anni d’età ho qualità fisiche del tutto trascurabili. Sono piccolo, 168 centimetri, del tutto privo di muscoli, poco reattivo e senza il minimo atletismo. Poi, come nei documentari di “Quark”, complice un periodo caratterizzate da debilitanti febbri reumatiche, ecco la trasformazione da bruco in farfalla: nel giro di pochi aggiungo una ventina di centimetri che si accompagnano però ad una magrezza ai limiti del patologico e all’onnipresente stanchezza che mi impedisce qualsiasi attività fisica al punto che dopo una rampa di scale ho il fiatone come se avessi scalato l’Everest di corsa. Però, poco alla volta la situazione migliora e già nella categoria Allievi, pur essendo ancora pelle e ossa, riesco a stare in campo dignitosamente anche con i ragazzi del ’55: Chiarini, Bartolucci, Bani, Rosa e compagnia”.

Quand’è la vera svolta a livello giovanile?

“Direi nell’anno di Allievi, ovvero quando il gruppo ’56 raggiunge una discreta maturazione e arriva vicino alle finali nazionali. Quell’annata, seppur non consacrata da un risultato concreto, ci fa capire che il nostro gruppo è davvero forte e tocca solo a noi l’onere di renderlo fortissimo con un salto in avanti che è soprattutto mentale. Così l’anno successivo, stagione 1972-1973, categoria Cadetti, è quello della conquista dello “scudettino”: un evento assolutamente indimenticabile che legherà per sempre le nostre vite. Non a caso ancora adesso noi del “Gruppo ‘56”, ormai tutti maturi baskettari, ci ritroviamo almeno due volte l’anno in nome di un’amicizia e di un rapporto di fratellanza che nel corso degli anni si è addirittura consolidato diventando granitico”.

Quali sono i tuoi ricordi speciali della finale nazionale giocata e vinta a Roseto?

“Numero 1: le facce, piene di sorpresa e sconcerto, dei giocatori della Virtus Bologna al termine della gara persa contro di noi nella giornata inaugurale. I bolognesi, che evidentemente contro di noi pensavano ad una facile passeggiata, ci sono rimasti davvero di sasso (eufemismo ndr) e, da quel mi risulta, alcuni di loro quella sconfitta non l’hanno ancora digerita del tutto.

Numero 2: le notti da poliziotto di coach Brumana che, inutilmente, girava nelle nostre camere provando a riportare la calma ad un gruppo scalmanato. Ho voluto davvero bene a Brunetto ma, dai, quei tentativi erano davvero senza speranza.

Numero 3: la cassetta di “The dark side of the moon” dei Pink Floyd che in tutte le sue canzoni ha rappresentato la colonna sonora vincente delle nostre finali nazionali. Quando risento pezzi famosissimi come “Time”, “Money” o “The great gig in the sky”, mi salgono ancora i brividi lungo la schiena.

Numero 4: noi che allegri e sereni tutte le mattine andiamo in spiaggia a fare il bagno o a prendere il sole mentre i nostri avversari, tristi e cupi, si trascinano verso le varie palestre per fare allenamento. Potrò sbagliarmi, ma alla fine abbiamo vinto anche per questo motivo”.

La vostra carriera giovanile, è già stato detto da altri, si chiude qui, con lo zenith tricolore, ma tu, ma alcuni di voi, in quel periodo hanno già messo il naso a livello senior.

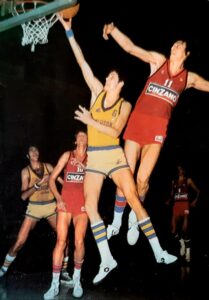

“Io e Salvaneschi viviamo la prima esperienza senior con i super campioni della Ignis proprio nella stagione 1972-1973. Coach Nikolic ci convoca per la preparazione atletica a Pian dei Resinelli, ma gli allenamenti di coach Aza sono durissimi e oggettivamente esagerati per dei ragazzini come noi. Così, dopo tre-quattro giorni vissuti ad un ritmo inusuale, mi sento stanchissimo, ho la pressione sotto i piedi e il medico sociale mi rispedisce a Varese con tanto di cura ricostituente. Si tratta però solo di una breve pausa perché dopo qualche settimana ritorniamo da aggregati nel gruppo della serie A e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di vivere nel corso dei vari campionati quei fantastici momenti – Salvaneschi, Rizzi, io, Bessi, Lepori, Carraria, Bechini, Mottini, Fabio Colombo, Antonio Campiglio e così via -, sarà come frequentare un “master” a Oxford. Ogni giorno, allenamento dopo allenamento, in compagnia dei più grandi giocatori della più grande squadra italiana ogni tempo. Qualcosa di impagabile, direi”.

L’esordio in A, a quando risale?

“Nel campionato 1973-1074 comincio a mettere il naso il campo, ma in tutta sincerità non mi ricordo la data, né la partita perché si trattava dei classici minuti “spazzatura”. Tuttavia, mi ricordo benissimo la data dell’esordio vero: 24 novembre 1974 contro la Sinudyne. Ritengo che quello sia il mio vero debutto perché entro in campo in un momento importante, con la gara ancora in equilibrio, e segno pure due punti in una vittoria (99-87) sudata”.

Al termine della UoV, University of Varese, lasci l’alma mater per andare a Genova, tuo primo volo senza paracadute–

“Mio padre e coach Gamba ci mettono sulla strada – Lupo, io, Mottini, Salvaneschi -, sulla direzione Genova, in serie A2 per farci le ossa. Con senno di poi applaudo a scena aperta quella decisione perché a Genova troviamo la situazione ideale per esprimerci al meglio: tre grandi “senatori” Natali, Marquinho e Rusconi e un manipolo di ragazzi talentuosi e desiderosi solo di giocare. Disputiamo un campionato di altissimo livello, 30 vinte su 36 giocate, e nella seconda fase conquistiamo la promozione in A1 richiamando al PalaFiera una media di 6-7000 spettatori arrivando anche a 10.000 nelle gare di grande richiamo. Vedi, per esempio, la partita contro il Fernet Tonic Bologna per la quale Tanelli, il nostro g.m., di solito abituato a stampare non più di 3000 biglietti, è addirittura travolto. Infatti la gente, senza biglietto in tasca, vuole entrare così il questore, per ragioni di ordine pubblico, ordina di aprire le porte permettendo così alla folla, ormai esasperata , di entrare. Una volta in A1 tengono invece banco soprattutto i problemi societari che, di fatto, ci affossano al di là dei nostri demeriti. Così retrocediamo e i dirigenti spostano la squadra a Novara”.

E tu, a quel punto cosa fai?

“Ricevo alcune offerte, tra le quali quella, abbastanza stuzzicante, di Cantù. Sull’altro piatto c’è, quella importante e di “cuore” della Pallacanestro Varese che, dopo l’epopea MobilGirgi, comincia l’opera di ringiovanimento dei ranghi. Coach Dodo Rusconi e mio padre mi parlano chiaro: “Mau, ti abbiamo richiamato a Varese per affidarti un ruolo importante. Adesso tocca a te giocare bene le carte””.

Risultato della “mano”?

“Premessa: nella narrazione comune c’è la tendenza a sminuire quello che l’Emerson Varese produce in quegli anni e pur comprendendo questo pensiero, non lo accetto perché la realtà di allora non viene considerata in tutti i suoi aspetti. Il ciclo della grande Varese si stava esaurendo e la società si stava attrezzando per prepararsi il futuro. Eppure, da un gruppo in fase di dichiarato rinnovamento tutti pretendono ancora risultati clamorosi. Eppure, un po’ tutti, sbagliando, vedono in noi ancora la squadra numero 1 d’Europa. Invece siamo una buona squadra, a tratti pure ottima, ma di sicuro non possiamo essere la corazzata invincibile vista gli anni precedenti. Ho l’impressione che i tifosi di allora ‘sta cosa non ce l’abbiano mai perdonata”.

E tu, te la sei perdonata?

“Certo che sì. Per i motivi che ho esposto poco fa. E anche perchè in quei due anni abbiamo prodotto il massimo possibile: una finalissima di Coppa Campioni persa di pochissimo a Grenoble; due semifinali scudetto e, non di poco conto, quella che a tutt’oggi rimane l’ultima coppa internazionale vinta da Varese: la Coppa delle Coppe vinta nel marzo 1980 a Milano contro la Gabetti Cantù. Un bilancio che non mi sembra da buttare in due anni molto sfortunati perchè, diciamolo, se il Menego non si fosse rotto il braccio, quell’anno l’accoppiata Coppa Campioni-Scudetto l’avremmo fatta ancora noi. Ne sono più che convinto”.

Cosa ti rimane di quelle due stagioni varesine vissute da protagonista?

“Ho nel cervello due fotografie incancellabili. La prima: mio papà che entra nello spogliatoio dopo l’impresona realizzata a Madrid (vittoria, senza Dino Meneghin, che elimina il Real e qualifica l’Emerson per la finalissima, ndr) e in un silenzio di tomba perchè eravamo stanchissimi e senza nemmeno il fiato per esultare e in tono affettuoso dice a coach Dodo Rusconi: “Guarda bene questi ragazzi e fissa bene questo momento storico: questa è l’ultima vittoria della grande epopea varesina”. Mio padre, sempre un passo avanti a tutti, aveva già capito tutto”.

E la seconda foto?

“Il fermo immagine raffigura il giorno in cui vado in sede a parlare con mio padre e gli dico: “Papà, voglio lasciare Varese. Trovami un’altra squadra”. “Perchè? – mi chiede perplesso”. “Perchè a Varese c’è un Gualco di troppo e non sei certamente tu. Perchè la gente non mi perdona di essere “il figlio di”. Infine perchè a Masnago e in una piazza come Varese non riesco ad essere sereno dovendo sempre, sempre dimostrare qualcosa di più e di meglio. Oggettivamente, non riesco più a sopportare questa situazione”.

La trovi, un’altra squadra?

“Sì, per due stagioni gioco alla Stella Azzurra Roma, in A2, in quello che doveva essere un grande progetto che, invece, naufraga abbastanza in fretta. Il primo anno abbiamo una squadra composta da giocatori italiani molto forti, ma il club non vuole spendere e porta a casa due americani di bassa caratura e, alla fine, vivacchiamo in categoria. Il secondo anno invece a novembre i soldi sono già finiti, il gruppo si sfalda man mano e, come epilogo quasi scontato, retrocediamo in B. Tuttavia, anche se da dimenticare per ciò che riguarda la pallacanestro, i due anni romani sono assolutamente, totalmente meravigliosi per tutto il resto. Avevo appena messo su famiglia, da poco era nato Marco, il primogenito, classe 1980, e Roma, te lo garantisco, allora era di gran lunga la città più bella del mondo. Niente a che vedere col caos, la sporcizia, l’incuria e le altre negatività che ho riscontrato in un viaggio recente. Allora, Roma, era tutto un altro mondo. Nettamente migliore rispetto a oggi”.

Dopo Roma, che succede?

“Succede che, molto stranamente, mi chiama coach Dodo Rusconi dicendomi che mi vuole con lui alla Fortitudo Bologna”.

Perchè dici “molto stranamente”?

“Perchè con Dodo al termine dell’esperienza varesina non ci eravamo lasciati proprio benissimo. Tuttavia, al termine di un colloquio molto franco e diretto, spiegando le ragioni di entrambi, accetto la proposta e firmo per Bologna. A posteriori, posso dirlo?, è stata la scelta più bella e positiva della mia carriera”.

Motivi?

“Semplici, le ragioni: belle squadre, compagni di squadra fantastici, tifosi assolutamente straordinari e, altro colpo di fortuna, una città, Bologna, di clamorosa bellezza. Parlando di basket vivo cinque campionati sulle “scale mobili”. Siamo sempre fortissimi per la serie A2, che vinciamo alla grande, e sempre un pizzico più deboli per giocare in A1 e, di fatti, retrocediamo. Però, ti ripeto, l’emozione, davvero unica, di giocare di fronte al pubblico del PalaDozza, ripaga in pieno l’amarezza per qualche stagione non esattamente brillante”.

Perchè finisce con Bologna “Effe”?

“Perchè coach Di Vincenzo, un po’ “me la tira”. L’allenatore, che vuole a tutti i costi Albertazzi e Masetti, mi tiene in ghiaccio finchè non riesce a portarli a casa e, alla fine, mi ritrovo nella lista come 13° giocatore e col mercato di serie A ormai chiuso. Così, un po’ avvilito per la piega presa dagli avvenimenti – sarei potuto andare a Sassari, per esempio -, torno a Varese. Rifletto sul da farsi e arrivo ad una conclusione: a 32 anni, dopo 17 anni di professionismo, una Coppa delle Coppe, 4600 punti segnati in serie A, tre promozioni dalla A2 alla A1, posso anche farmi da parte. Così, firmo un triennale con la Robur et Fides, mi diverto molto a giocare in B1, a quei tempi davvero un bel campionato, e a 34 anni appendo le scarpe al chiodo”.

In Robur sei rimasto per fare l’allenatore: cosa racconti della tua esperienza come coach? Cosa ricordi?

“Per diversi anni alleno in Robur, ma solo a livello giovanile mettendo insieme stagioni più che interessanti anche nei campionati di Eccellenza. A un certo punto però lascio perchè, dopo anni e anni trascorsi senza mai poter godere di un fine settimana di libertà, mi è sembrato giusto, e sicuramente doveroso, dedicare più tempo alla famiglia. Un po’ mi è dispiaciuto lasciare l’attività di coach, e ho la certezza di aver dato un dispiacere anche al grande Giannino Asti, il quale credeva molto in me e ha fatto di tutto per convincermi a continuare”.

30 anni di pallacanestro vissuta al mille per cento: chi ti è rimasto attaccato alla pelle?

“Dell’importanza del gruppo ’56-’57-’58 ho già parlato e, ribadisco, sto parlando di una “Band of Brothers”. Però ho trovato altri fratelloni e ragazzi splendidi anche a Bologna: Pellacani, Iacopini e Jack Zatti in particolare”.

Allenatori che vuoi ricordare?

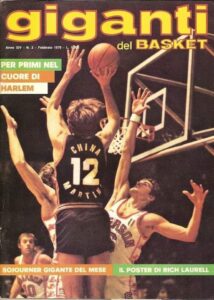

“A Varese dal livello giovanile fino alla prima squadra ho lavorato con i migliori allenatori “All Time” e devo molto a tutti: Brumana, Passera, Carlo Colombo, Nikolic, Gamba. Però, sono particolarmente legato e affezionato a Luciano Bertolassi, mio coach a Genova. Coach “Ciano” mi ha plasmato nel momento più delicato della mia carriera, facendo un lavoro bellissimo soprattutto dal punto di vista mentale regalandomi fiducia, sicurezza nei miei mezzi e, aspetto determinante, la tranquillità di poter sbagliare e imparare dagli errori. Se a Genova sono diventato un giocatore sostanzioso, il merito è della serenità offerta a piene mani da Bertolassi tant’è vero che alla fine del campionato di A2 la rivista Giganti del Basket titolò: “Maurizio Gualco: chi se lo aspettava così forte?””.

Siamo in chiusura, ma vorrai dire qualcosa al riguardo del tuo secondo amore: i cavalli?

“E’ vero: grazie a papà Giancarlo sono cresciuto tra palestre e ippodromi, oggettivamente due ambienti diversamente bellissimi. Papà aveva fondato addirittura una sua scuderia: Razza Giallorossa e, guarda un po’, battezzava i suoi cavalli migliori con nomi di grandissimi giocatori. Uno per tutti il favoloso Yelverton, purosangue che montato da Marcialis, vinse diverse corse. Esattamente come Charlie, fantastico, inimitabile purosangue del parquet, nonchè uno dei giocatori più forti e completi che io abbia mai visto”.

Massimo Turconi