Negli Stati Uniti, sezione High School e College Basket, un coach come Carlo Colombo sarebbe venerato alla stregua dei “santoni”, peraltro pochissimi, che hanno reso leggendario il basket americano. Nomi, per coloro che ne sono all’oscuro, del calibro di Adolf Rupp, John Wooden, Dean Smith, Bobby Knight, Mike Krzyzevski, Bob Mc Killop.

Nel caso di Carlo Colombo stiamo infatti parlando di un tecnico che per circa trent’anni, trascorsi in varie epoche, ha rappresentato la “stella polare”, il punto di riferimento assoluto e continuo per il settore giovanile della Pallacanestro Varese. Tra le mani, va da sé capacissime, di Carlo sono transitate tante generazioni cestistiche e i suoi insegnamenti hanno prodotto, è un dato di fatto incontrovertibile, innumerevoli giocatori che hanno poi trovato collocazione nella pallacanestro giocata ad altissimi livelli in serie A e B.

Insomma, senza farla troppo lunga, fossimo dall’altra parte dell’Oceano Carlo Colombo sarebbe già stato inserito nella Hall of Fame di alcuni stati per i quali la pallacanestro è una religione che conta milioni di adepti: North Carolina, Illinois, Iowa, California e così via.

Invece il movimento cestistico, che come noto produce giocatori di qualità a getto continuo, si è permesso il lusso di mettere all’angolo, letteralmente dimenticato da almeno una decina d’anni, non solo uno degli allenatori più bravi, capaci e illuminati di sempre, ma anche una delle persone più umili, deliziose e disponibili che vi sia mai dato di conoscere. E se questo non è, sotto il profilo cestistico, un peccato mortale, dimmelo tu cos’è…

Dal suo buen ritiro a Calcinate del Pesce, giardino curatissimo e ovviamente, come da “regolamento”, canestro appeso alla porta del garage, Carlo, 71 anni portati con energia giovanile, osserva con signorile distacco tutto quello che succede nel piccolo mondo del basket e racconta la sua bella storia partendo da un paio di considerazioni ricche di umanità.

“Quando gli aspetti strettamente agonistici – allenamenti, partite, programmazione dell’attività e così via -, escono dalla tua quotidianità, ti accorgi che sul terreno rimangono, per fortuna, i frutti buonissimi di quel che hai seminato nel corso degli anni. Frutti che, nel mio caso, riguardano in particolare i rapporti umani assolutamente speciali costruiti in tantissimi anni di pallacanestro. Relazioni che si definiscono al meglio con termini come apprezzamento, considerazione, stima e soprattutto il profondo affetto dimostrato dai tutti i miei ex-ragazzi. Il sapere di aver ritagliato un posticino nel cuore di tanti miei ex-giocatori è una sensazione davvero bella, rasserenante, profondamente gratificante. Le vicende legate alla conquista di alcuni leggendari scudetti, le decine di aneddoti che ognuno di noi può raccontare, i mille ricordi che ci legano l’uno all’altro sfumano ormai in pensieri lontani e, spesso, poco nitidi. Però, restano la chiarezza, la limpidezza e in definitiva la grande bellezza del rapporto che ho con tutti i miei ex-ragazzi. E basta davvero poco, una foto, una tua intervista con qualcuno di loro, per rimettere in moto una “macchina” che in realtà non si è mai fermata”.

A questo punto, Carlo, partiamo da quando la “macchina” si avvia

“Fin dal primo capitolo – ricorda Colombo -, la mia avventura baskettara si intreccia con quella del professor Nico Messina. Infatti, è il mitico “Prof” che organizza la prima leva della Pallacanestro Varese alla quale partecipo anch’io. Alle scuole Pascoli quel sabato pomeriggio siamo più di 400 ragazzini e Messina ha davvero un bel daffare per ricavare, nel giro di un mese circa, il gruppo che con qualche arrivo successivo – uno per tutti quello di Dino Meneghin -, costituirà l’impalcatura sulla quale edificare la storia delle giovanili targate Pallacanestro Varese. Noi della classe 1950 siamo infatti i primi, nel 1967, a raggiungere a livello juniores le finali nazionali inaugurando così un percorso che successivamente produrrà titoli tricolori e grandissimi giocatori. Tra questi ultimi però io non ci sono. Anzi, in tutta sincerità, già nel mio primo anno tra i senior, a Malnate in serie D insieme al mio coetaneo e compagno Franchino Passera, capisco che la pallacanestro giocata seriamente non fa per me. Molto meglio allenare o, meglio ancora, insegnare pallacanestro, un’attività che, in fondo, ha sempre rappresentato, e rappresenta tuttora la mia vera passione e il filo che mi lega strettamente al gioco del basket.

In quegli anni inizio a dare una mano nel minibasket ma è ancora da coach Messina che arriva il primo impulso ad iniziare seriamente il percorso come allenatore. La nostra squadra juniores, allenata dal “Prof” deve affrontare il derby contro Cantù ma, caso vuole, che la partita sia in concomitanza con la gara di serie A alla quale, ovviamente, Messina non può mancare. Così Nico senza mezzi termini mi dice: “Carlo, vai in panchina e dirigi tu la squadra. Tanto, sei già bravo e capace. Vedrai che tutto andrà per il meglio”. Beh, alla fine il risultato premia Cantù di Marzorati e Ciccio Della Fiori, ma il mio “battesimo”, esaltante, mi spinge ancora di più verso il ruolo di coach”.

Quando inizia la vera carriera di allenatore?

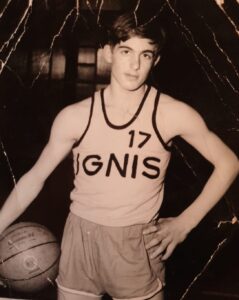

“Ormai sono passati più di cinquant’anni, visto che sto parlando del 1969. Sto in palestra tutti i giorni dalle 14 alle 23 e con un ritmo del genere a Ingegneria di esami ne dai pochi. Così passo all’ISEF, facoltà che oggettivamente mi offre più tempo libero da dedicare alla pallacanestro. Nel giro di un paio d’anni, riesco a completare l’iter dei corsi formativi per allenatore e come assistente di Brumana assaggio la prima grande soddisfazione della mia carriera: lo scudetto conquistato dai Cadetti, classe 1956, nel 1973. Un tricolore del quale sia Gualco, sia Lepori ti hanno già raccontato tutto. Quelli sono gli anni in cui insieme a Brunetto gestiamo tutte le categorie puntando su uno stile di lavoro diverso da tutte le altre società italiane perché preferiamo lavorare intorno a supergruppi, anziché su squadre rigidamente divise per annate. In Pallacanestro Varese la carta d’identità, ovvero l’anno di nascita conta davvero pochissimo e nelle nostre scelte sono prevalenti le qualità individuali tecniche, fisiche e atletiche perché il nostro unico obiettivo è quello di produrre giocatori in grado di trovare spazio e farsi largo tra i senior. Così costruiamo gruppi nei quali spesso le differenze d’età sono importanti – giusto per fare un esempio Bechini e Toto Campiglio, classe ’59 e ’60, si allenavano con i ’56-’57 -, ma sempre finalizzate ad esaltare in prospettiva futura le caratteristiche dei singoli. Una filosofia che ancora adesso giudico vincente perché, forse, abbiamo vinto qualcosa meno a livello giovanile, ma la produzione dei giocatori di alto livello “targati Ignis-Girgi Varese” di quegli anni ritengo sia assolutamente clamorosa per qualità e quantità”.

Il tuo capolavoro da coach delle giovanili è lo scudetto categoria Cadetti conquistato con la classe 1962.

“Capolavoro mi sembra un termine eccessivo. Mi limiterei a definirlo un buon lavoro (ve l’ho già scritto che Carlo è il Re dell’umiltà??) culminato con un buonissimo risultato costruito con pazienza, tanto sudore in allenamento e la splendida mentalità offerta da un gruppo di ragazzi fantastici che, ancora oggi, occupano tutti gli spazi possibili nel mio cuore. Ragazzi a cui sono legatissimo dal punto di vista umano”.

In quegli anni, 1977 e 1978, ti cuci al petto anche gli scudetti più importanti: quelli della serie A.

“In realtà nel 1977 su richiesta di coach Gamba mi limito ad un lavoro di scouting relativo alle squadre avversarie, mentre nel 1978 coach Nico Messina mi chiama nello staff come suo assistente per andare alla conquista di uno scudetto che sento davvero mio, soprattutto per il lavoro tecnico che coach Messina mi consente di sviluppare. Poi, a margine, devo anche dire che alla guida di quello straordinario e pazzesco gruppo di giocatori – Meneghin, Morse, Yelverton, Ossola, Zanatta, Rusconi -, tutto risulta più facile e divertente”.

Credo che pazzesco sia un aggettivo da approfondire.

“Con questo termine voglio riferirmi ad un gruppo di campioni incredibili in campo e fuori. Uomini che dopo tanti anni di esperienze ed emozioni in comune ormai avevano trovato al loro interno, nelle loro gag meritevoli di un paio di puntate a Zelig, una modalità di funzionamento perfetta per tenere lontano la pressione e la noia della ruotine. Erano capaci di fare baldoria fino a pochi secondi prima di entrare in campo poi, praticamente di colpo, in automatico cambiavano le espressioni sui loro volti e si preparavano alla battaglia. O meglio, a vincere l’ennesima battaglia. Non a caso a Monaco ’78, Finale di Coppa Campioni contro il Real Madrid, è l’unica occasione in cui entrando in spogliatoio li ricordo preoccupati, tesi. E, ripeto, non a caso quella partita la perdemmo giocando male e “storti” per tutti i 40 minuti. Ma io a quei ragazzi, più o meno quasi tutti miei coetanei, vorrò sempre un bene inimmaginabile. Difficile da rendere a parole”.

Dopo lo scudetto 1978 comincia il tuo percorso da allenatore professionista.

“La mia prima panchina da “Pro” è in A femminile, al GEAS Sesto San Giovanni, ma siccome la fortuna in questo mestiere conta tantissimo, il mio arrivo al GEAS coincide con la ristrutturazione di una squadra che negli anni precedenti aveva vinto tutto quello che c’era da vincere. L’esperienza tecnica e umana è bellissima, i risultati un po’ meno perché in quegli anni vincono gli squadroni, Teksid Torino per esempio, che avevano fatto la “spesa” prendendo proprio le migliori giocatrici di Sesto. Comunque, tra GEAS e GBC Milano resto nel femminile diversi anni coronati anche dalla maglia azzurra in qualità di assistente di coach Bruno Arrigoni, capo allenatore a Torino e della Nazionale che partecipa alle Olimpiadi di Mosca 1980 e mi permette di vivere l’esperienza più importante della mia vita perché, credimi, per uno che vive di sport essere alle Olimpiadi è come stare in Paradiso”.

Dopo la femminile che succede?

“Premessa doverosa per capire il resto della storia: quelli sono anni assolutamente frenetici perché al mattino svolgo la mia attività di professore di educazione fisica a scuola, mentre il resto della giornata è tutta “consacrata” alla pallacanestro. Quindi, concretamente, non ho mai un momento libero da dedicare alla famiglia, ovvero a mia moglie Angela e ai miei figli Michele, classe 1978 e Andrea classe 1982 perché tra impegni con i club e con la nazionale sono in palestra 12 mesi l’anno e ritagliare qualche giorno di vacanza da trascorrere insieme ai miei cari significa affrontare vere e proprie avventure. Il tutto finchè nell’estate 1983 mi trovo davanti al classico bivio. Da una parte ci sono le proposte di alcune società di A2 e B1 maschili che indirizzano verso la strada del professionismo. Dall’altra parte c’è la pallacanestro che ho allenato fino a quel momento: quella fatta a pochi chilometri di distanza da Varese, salvaguardando il lavoro nella scuola e soprattutto il bene della mia famiglia. Mia moglie Angela, santa donna, mi lascia totale libertà di scelta, ma pone una condizione precisa: non avrebbe accettato lo stile di vita “zingaresco” che definisce il “clichet” del coach professionista. Angela e i bambini sarebbero comunque rimasti a Varese. Inutile aggiungere che quello era anche il mio pensiero così, senza alcun rammarico, scendo dalla giostra dell’eventuale professionismo e da quel giorno in avanti il mestiere di allenatore si sarebbe trasformato in un’attività comunque molto seria, ma sempre subordinato ai punti fermi della mia vita: famiglia e scuola. Una scelta della quale non mi sono mai, mai pentito”.

A questo punto cosa racconti della tua eccellente carriera a chilometro zero?

“Ricordare oltre trent’anni in pochi minuti non è semplice anche perché – sussurra Carlo con un dolce sorriso -, tra maschile e femminile ho allenato in tutte le società del circondario in un elenco davvero lungo per un racconto che sarebbe infinito. Tra le tante tappe posso citare Faciba Busto Arsizio maschile con una promozione dalla C alla B e Ibici Busto femminile in serie A. Alcune stagioni a Gallarate in C, a Lissone in A femminile, al Bosto con promozione dalla D alla C, alla Robur Varese tra serie B, giovanili e C col Campus, di nuovo al Bosto, alcuni campionati di C1 a Gazzada e nella seconda parte degli anni 2000 torno di nuovo nel settore giovanile della Pallacanestro Varese. Un ritorno simbolico, quasi a voler chiudere il cerchio delle emozioni con cui avevo cominciato tantissimi anni fa”.

In mezzo a tante stagioni vincenti, è presente qualche rammarico?

“Nel mestiere dell’allenatore devi essere un po’ fatalista perché, come puoi ben immaginare, per quanto bravo, attento e scrupoloso tu possa essere, alcune situazioni sfuggono sempre al tuo controllo. Così, in generale, ho poco da recriminare e l’unico vero rammarico è legato al campionato giocato a Lissone in serie A femminile. Mai come in quella stagione mi sono sentito vicino alla conquista dello scudetto perché allenavo una squadra forte, equilibrata tecnicamente e gerarchicamente in ogni ruolo. Un gruppo che, grazie ad un buonissimo lavoro in palestra, giocava in maniera stupenda e tremendamente efficace. Però, giusto per tirare il ballo la fatalità, tutto il mio lavoro e quello delle mie giocatrici è stato spazzato via in un attimo da Reggie Theus”.

Da Reggie Theus? In che senso?

“Nel senso che una malaugurata sera Reggie, invitato ad una serata-evento insieme a Valerie Still, la mia giocatrice americana nonché la più forte e immarcabile giocatrice del campionato italiano, è alla guida della sua Porsche e per qualche motivo esce di strada schiantandosi contro un palo. Totale generale: auto distrutta, Reggie ammaccato, Valerie Still ricoverata in ospedale con una sospetta frattura vertebrale e, per lei, campionato finito. Per effetto di quell’incidente la mia squadra, fino a quel momento un meccanismo perfetto, inizia a perdere una gara dietro l’altra scivolando dalle primissime posizioni a metà classifica con conseguente stop e fine del sogno”.

Quando ti guardi alle spalle, quando ripensi alla tua bella vicenda cestistica, cosa vedi?

“In realtà rivedo la storia, semplice, di uomo innamorato della pallacanestro. Per questo sport mi sono sempre speso con serietà, dedizione e grandissima, intensa, enorme passione.

Rivedo tantissimi momenti felici e grazie ai frequenti incontri coi miei ex-ragazzi ho tuttora la fortuna di rivivere insieme a loro episodi e attimi straordinari.

Rivedo anche alcuni personaggi che mi hanno fatto del male e nei miei confronti si sono comportati in maniera disonesta, subdola, poco chiara e, in definitiva, sono stati poco “uomini”. Ma di loro, non tanti per fortuna, preferirei non parlare anche perché significherebbe attribuirgli un’importanza che non meritano.

Invece rivedo, o meglio, risento ancora, in modo acuto, il dolore per non aver potuto continuare ad allenare o, per meglio dire, “allevare” i giovani, l’unica attività che sento mia. L’unica per la quale, in fondo, mi sento davvero portato. Ancora oggi, nonostante una lunga carriera come allenatore, mi sento più “Istruttore” ed il piacere di insegnare qualcosa ad un ragazzino che si accosta alla pallacanestro rappresenta qualcosa di impagabile. Il piacere di vedere negli occhi dei ragazzi la soddisfazione per aver imparato qualcosa di nuovo non si può spiegare a parole. Bisogna viverlo. E io, per fortuna, di questi “piaceri”, di questi occhi soddisfatti, in cinquant’anni di pallacanestro ne ho vissuti e visti tantissimi”.

Siamo in chiusura e, come di consueto, ti chiedo di citare i tuoi “must”.

“Non ti dirò nemmeno il nome di un giocatore prima di tutto perché sono legato a tutti i ragazzi che ho allenato, ai quali voglio davvero bene. In seconda battuta, perché non voglio correre il rischio di dimenticarne qualcuno”.

Ok, ricevuto. Parliamo di allora di allenatori. Chi ha marchiato a fuoco il tuo cammino?

“Ho avuto il privilegio di aver collaborato con alcuni tra i migliori allenatori di sempre nel panorama italiano. Penso a Gamba, Arrigoni, Gurioli, Guerrieri, Primo, Taurisano e credo che tutti abbiano contribuito a migliorare le mie vedute e i miei pensieri sulla pallacanestro. Però, è un dubbio che mi resta, non so se sono riuscito ad utilizzare al meglio i loro insegnamenti. Tuttavia, a margine, pur confermando tutto il rispetto possibile per questi grandissimi tecnici che hanno certamente dato vita alla scuola italiana, ti dico che Aza Nikolic, il mitico “Professore di Bosnia” ha rappresentato qualcosa di insuperabile e irraggiungibile. Io, Brumana, Boero, Passera abbiamo avuto la fortuna, immensa fortuna direi, di poter assistere per lunghi periodi ai suoi “clinic” privati e ne siamo usciti migliorati in tutto. Semplicemente perché coach Nikolic è stato il più grande di tutti”.

Massimo Turconi